本网连云港讯 2025年7月3日,连云港市中级人民法院对一起持续两年的劳动关系认定纠纷案展开庭审。快递分拣工王立鹏与瑞和人力资源公司的诉讼拉锯战,暴露出新业态用工模式下劳动者的维权困境。本案历经仲裁、三次法院审理,至今仍未最终落幕,引发社会对“日结工”等灵活就业群体权益保障的广泛关注。

案件回溯:从工伤争议到马拉松式诉讼

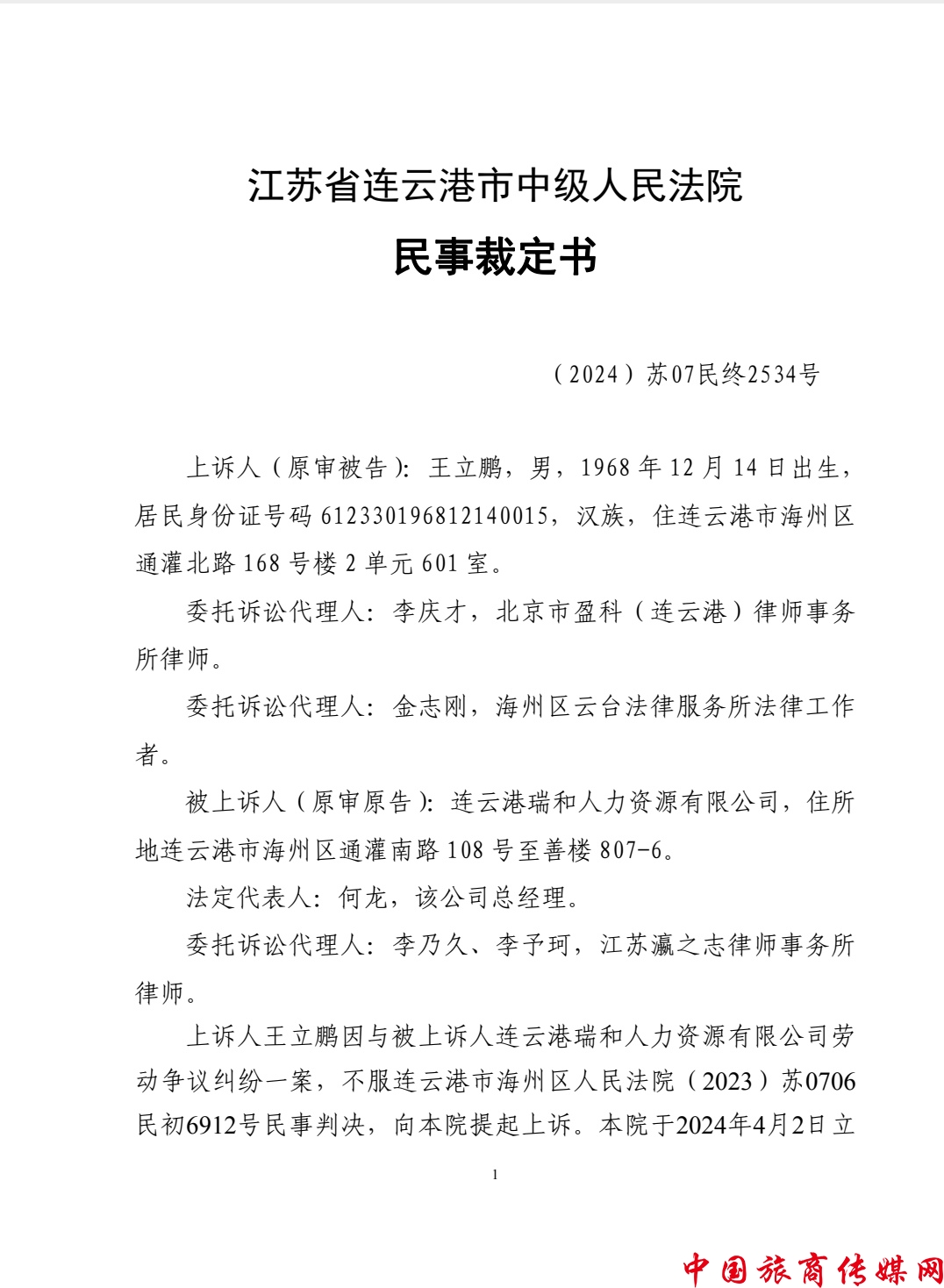

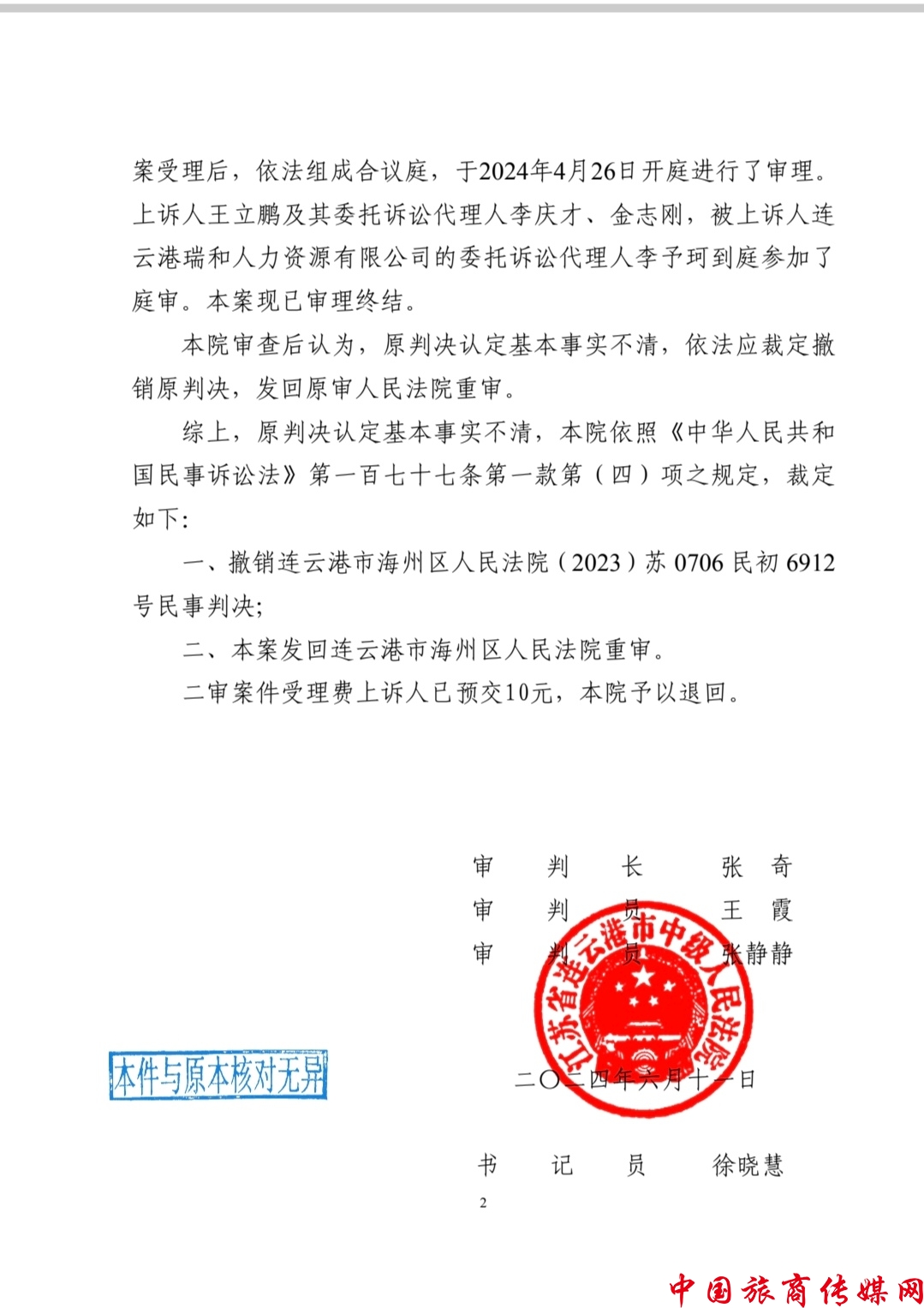

2021年11月,王立鹏通过瑞和公司招聘信息入职顺丰快递分拣岗位,工作9天后因工摔伤。2023年其申请劳动仲裁,要求确认劳动关系以获得工伤赔偿。尽管仲裁支持其诉求,但瑞和公司提起诉讼后,海州区法院以“证据不足”改判不存在劳动关系。此后案件经连云港市中级法院发回重审,海州区法院2024年再度改判存在劳动关系。日前二审中,双方同意调解,若失败将迎来第四次司法判决。

争议焦点:谁该为“隐形劳动者”负责?

本案核心在于新型用工关系的界定。瑞和公司主张与王立鹏系“劳务外包”,强调其通过“顺薪”小程序管理、按小时计酬的日结模式;而王立鹏方则指出,每日固定工作时间、接受考勤管理等事实符合劳动关系特征。值得注意的是:

工具依赖性:劳动者通过企业指定的“顺薪”小程序打卡,却未被纳入正式用工体系;

报酬差异性:男女时薪差异(男16元/女15元)涉嫌就业歧视;

风险转嫁:外包模式下,工伤等权益保障被层层推诿。

舆论质疑:司法效率与劳动者成本之痛

这起标的额不大的案件耗费两年多时间,暴露出三大问题:

司法资源浪费:同一事实经多次反复审理,暴露出基层法院对新型劳动关系认定标准的模糊;

劳动者维权成本高:王立鹏在诉讼期间无法获得工伤待遇,凸显“程序空转”对弱势群体的不公;

企业规避责任套路:劳务外包+日结工模式成为部分企业逃避社保、工伤责任的“挡箭牌”。

呼吁:制度补漏迫在眉睫

采访相关法律界人士认为“本案折射出传统劳动关系认定标准与灵活就业现实的脱节。建议江苏试点‘不完全劳动关系’认定,将考勤管理、持续服务等要素作为判断依据。”另据数据显示,2024年全国类似劳动争议同比上涨37%,其中物流、外卖行业占比超六成。

当一名劳动者需要历经四年维权仍无法确认“我是谁的员工”,这不仅是个体的悲剧,更是对劳动法治的拷问。在平台经济蓬勃发展的今天,司法裁判不应成为企业合规的“最后一公里”,而应是捍卫劳动者尊严的第一道防线。本案最终结果,本网将持续关注。(编审/陈青瑜)